Por Boris Luis Cabrera, enviado especial

Este lunes, Cuba remontó un marcador adverso ante Curazao con una entrada furiosa de once carreras, una de esas tormentas que solo el béisbol sabe desatar cuando la paciencia se convierte en fe colectiva.

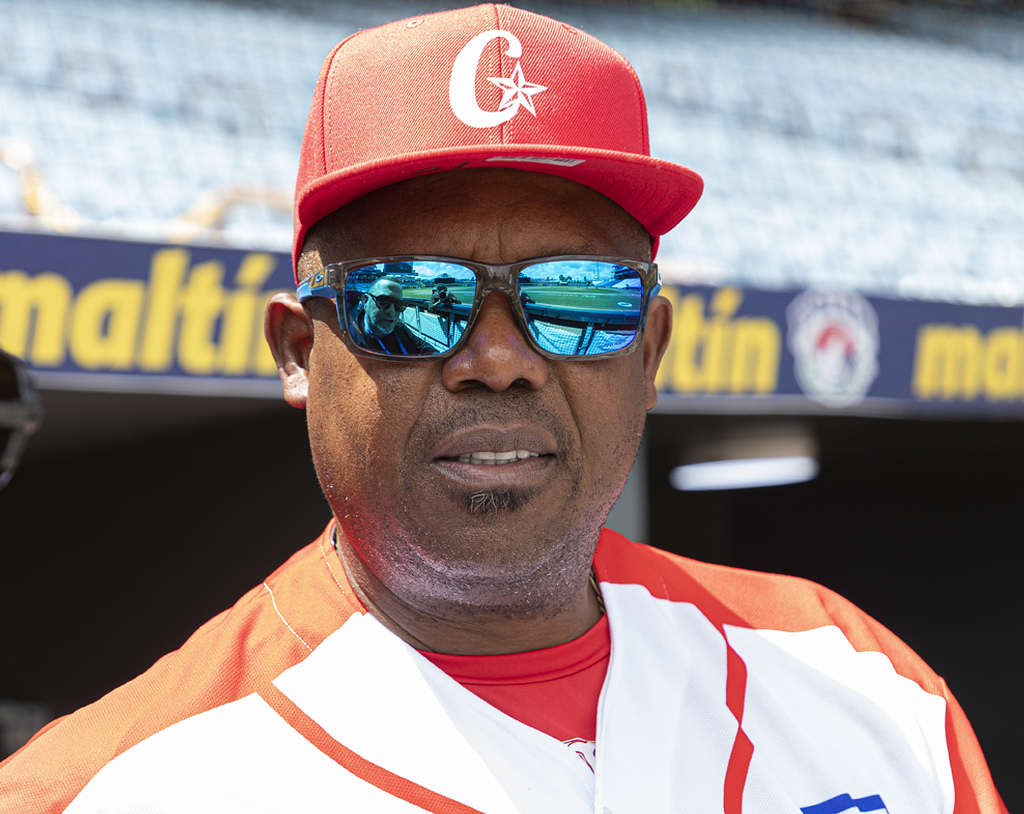

Desde el banco, con la manta invisible de entrenador de bateo, Linares no movía los labios, pero su silencio pesaba como una consigna. No era necesario hablar: bastaba con estar allí.

En Caracas lo buscan como se busca a una reliquia viva. Le piden fotos, apretones de manos, recuerdos. Algunos lo llaman por su nombre; otros, simplemente, El Niño.

Ese apodo que nació cuando tenía apenas 15 años y debutó en las Series Nacionales como si el tiempo, por error, le hubiera concedido un permiso anticipado para la eternidad.

Pinar del Río fue su casa y su catedral: cinco títulos nacionales, veinte campañas, una constancia casi inhumana —quince temporadas consecutivas por encima de .300, siete sobre .400— y un promedio vitalicio de .368 que hoy parece una cifra mítica, escrita más para la literatura que para las estadísticas.

Líder histórico en carreras anotadas y slugging, 404 jonrones, 785 extrabases, más de mil quinientas veces cruzando el plato, dos medallas olímpicas, tres panamericanas, dos copas mundiales. Y, sin embargo, cuando Prensa Latina le pregunta qué se siente ser “el mejor pelotero de la historia del béisbol revolucionario”, Omar baja la voz, casi como si pidiera disculpas por su propia leyenda.

“Nunca me he creído que he sido el mejor”, dice. “Han pasado muchas figuras por nuestro deporte que también merecen esa distinción”.

Y luego añade, con una emoción sin maquillaje: “Estar aquí en Venezuela, después de tantos años, ahora como entrenador, me hace sentir contento. La primera vez vine como jugador, en Maracaibo, a los Juegos Panamericanos. Esto es importante para nosotros como equipo y como preparación para el Clásico”.

Hoy ya no empuña el bate, pero el juego todavía lo llama. No como nostalgia, sino como impulso vital. “No es para coger un bate para salir al campo —confiesa—, es que hay momentos que te halan. Tú dices: yo haría esto, y se lo inculcas a los muchachos. Cuando sale bien, te sientes muy motivado por el resultado”.

En Japón, como entrenador de bateo de los Dragones de Chunichi, entendió que el talento no se hereda: se construye. “Hay que saber ser entrenador, no pensar que sigues siendo jugador. El rol cambia. Enseñar no es fácil, tienes que prepararte, asumir esa responsabilidad”, asegura.

Mira a ese equipo Cuba joven y reconoce la madera, pero también la fragilidad. Habla del pitcheo de alto nivel, de la necesidad de consistencia, de la diferencia entre el campeonato nacional y el rigor internacional. No promete milagros ni vende humo, solo trabaja y siembra disciplina.

A la pregunta si le gustaría dirigir, cierra la puerta con suavidad. “No, ya no. Eso fue otra historia”. No hay rencor, solo aceptación, como si supiera que su sitio definitivo no está en la cima del mando, sino en el centro invisible donde se transmiten los gestos.

Omar Linares no camina como una estatua, sino como un hombre que aún escucha el latido del juego. En Caracas es popular, pero no por sus números: lo buscan porque sigue siendo humilde en un deporte que rara vez perdona la grandeza. Porque fue gigante con el bate y hoy lo es con la palabra, porque nunca se creyó el mejor, y tal vez por eso lo fue.

oda/blc